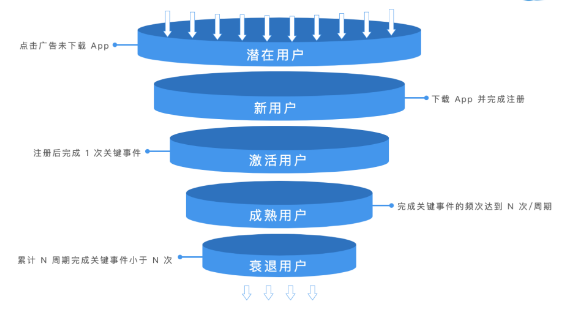

在用戶分層的過程中,用戶分層的結構層次可能會根據不同的活動、不同的場景、不同的行業等發生變化。

穩步發展趨勢的倒狀漏斗是我們最常見的用戶分層結構,即從潛在用戶到衰退用戶逐漸往下遞減。

交易類業務中,如果把激活用戶定義為用戶進行首單消費,那么我們會期望中間激活的過程要盡可能縮短。因為我們希望用戶進行首單消費后能盡快產生復購,進入到成熟用戶,使整個業務更加健康成熟。

這種中部激活用戶盡可能少、上部潛在用戶盡可能多、底部沉淀下來的成熟用戶盡可能多,類似沙漏的結構,可以稱之為上癮趨勢。

可能是因為我們進行的某些活動,吸引到了許多薅羊毛的客戶進來。在薅羊毛成功了一次再無下次薅羊毛的機會后,就與我們再也沒有關系了。這種用戶分層的結構可以稱之為羊毛黨趨勢。但我們在運營過程中,由于一些策略失誤、或者產品本身定位失誤、或者用戶畫像出現問題時,隨著時間的演進可能由一個正常的漏斗,變成錐形或者紡錘體的結構。也就是新用戶越來越少,中部只進行首單消費的用戶越來越多,但復購用戶越來越少,衰退用戶越來越多。

不是說用戶分層完畢后,只針對某一層去制定和執行運營策略,只單點地去看待這件事情。而是需要結合整體不斷調優。

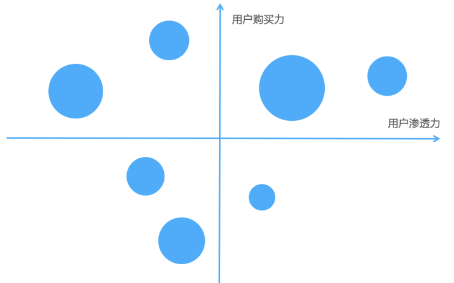

1、一維用戶分層模型基于兩個核心維度進行用戶分層,最常用的就是四象限模型。

相比一維用戶分層模型,二維用戶分層模型有一個優勢。即分層后的用戶會落到不同的象限里,我們就能非常清晰地知道整個運營的重點,即把其他象限的用戶往高維度的兩個方向遷移。

比如,通過用戶購買力和用戶滲透力進行用戶分層,建立坐標軸,劃分為四個象限。運營重點就是把用戶往高用戶滲透力和高用戶購買力的兩個方向遷移,到第一象限。

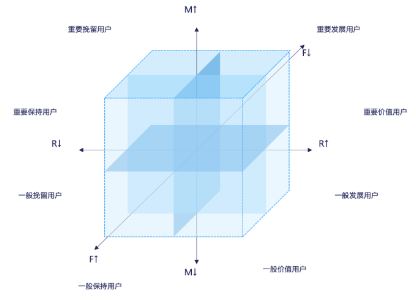

2、 二維的用戶分層模型

二維用戶分層模型基于三個核心維度進行用戶分層。相比一維、二維用戶分層模型都更復雜一些。最常見就是RFM模型。

例如,根據交易類相關的業務定義RFM模型,我們可以選取三個維度:最近一次消費、消費頻率、以及消費金額。不同的業務類型,需要我們舉一反三,選取合適的RFM指標。

3、三維用戶分層模型

一維用戶分層模型,基于一個最核心的維度進行用戶分層,以一個維度去設計整個用戶分層對應的口徑。

核心即是關鍵事件,圍繞關鍵事件我們一般可以將用戶分為五個層次。一維用戶分層模型也大多成金字塔、漏斗、或者紡錐體形狀。

用戶從一層到另一層流動的過程一般都是線性的。從潛在用戶、到新用戶、到活躍用戶、然后到成熟用戶、再到衰退用戶,是線性變化的過程。

通過以上三種用戶分層模型,就基本能滿足我們日常運營工作中的用戶分層需求。